表面缺陷檢測是質量控制的重要環節,廣泛應用于各種制造業。以下是一個通用的表面缺陷檢測方案,適用于多種材料和產品:

1. 需求分析與目標設定

- 確定檢測對象:分析產品的材質、表面特性、預期缺陷類型等。

- 明確檢測目標:確定缺陷的尺寸、形狀、數量等檢測標準。

- 評估環境影響:考慮生產環境中的光照、溫度、濕度等因素。

2. 選擇檢測技術

- 視覺檢測:

- 使用高分辨率攝像頭捕捉圖像。

- 應用圖像處理技術進行分析。

- 機器視覺:

- 光學檢測:

- 利用不同波長的光源(如可見光、紫外光、紅外光)檢測不同類型的缺陷。

- 激光掃描:

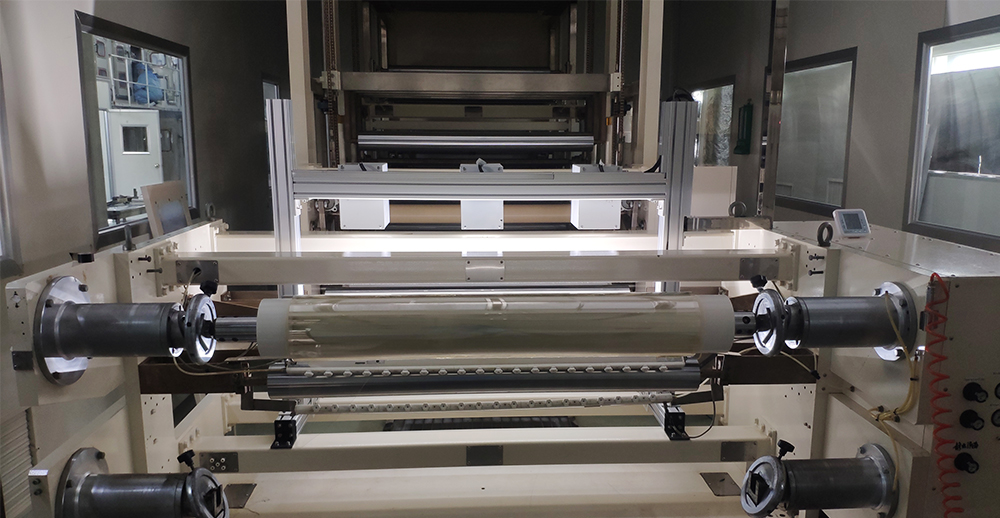

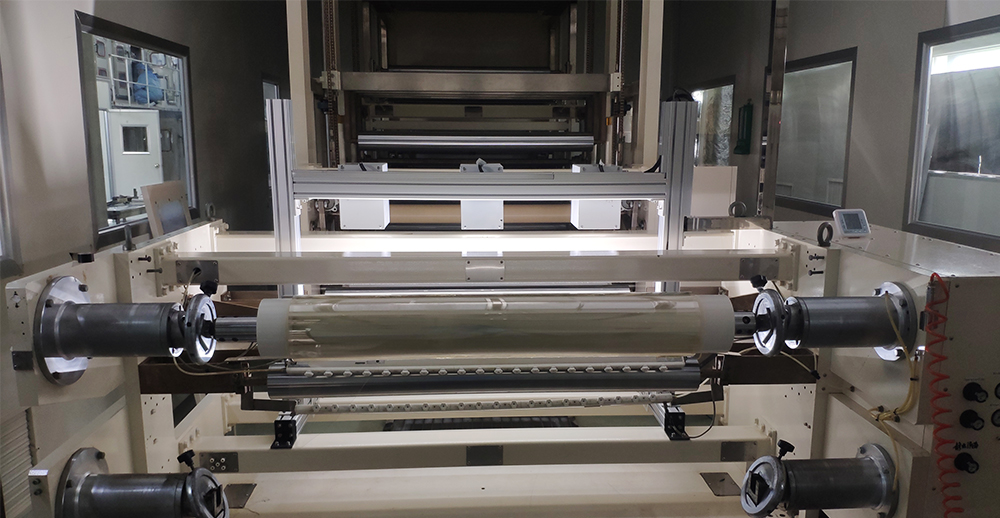

- 自動化檢測設備:

3. 系統設計與集成

- 硬件選擇:

- 攝像頭、光源、鏡頭、掃描裝置等。

- 考慮設備的分辨率、檢測速度、穩定性等。

- 軟件開發:

- 設計圖像處理算法,實現缺陷識別、分類和定位。

- 開發用戶界面,便于操作和結果顯示。

- 系統集成:

- 將檢測系統與生產線控制系統集成,實現數據交互和流程控制。

4. 系統校準與測試

- 校準設備:

- 測試驗證:

- 使用已知缺陷的標準樣品進行測試,驗證系統的檢測能力。

5. 實施與運行

- 培訓操作人員:

- 上線運行:

- 數據記錄與分析:

- 記錄檢測結果,分析缺陷趨勢,為生產改進提供數據支持。

6. 維護與優化

- 定期維護:

- 系統升級:

- 根據生產需求和檢測結果,不斷優化檢測算法和系統性能。

注意事項:

- 檢測精度與速度的平衡:根據實際需求調整系統參數,確保檢測效率和準確性。

- 環境適應性:確保系統在不同環境下都能穩定工作。

- 成本效益:在滿足檢測要求的前提下,考慮系統的成本效益。

表面缺陷檢測方案需要根據具體的應用場景和產品特性進行調整和優化,以確保最佳的檢測效果。